SSBB便り

2020.02.23.

道の駅 伊豆月ヶ瀬

昨年12月14日に、静岡県伊豆市に【道の駅 月ヶ瀬】がオープンしました。

ここは伊豆半島のほぼ中心に位置した、静岡県内では25番目に出来た道の駅です。

オープン当初は大変な混雑だったようですが、今は大分落ち着いてゆっくり休憩出来ます。

ここは国道414号沿いに面したところなので、わかり易い場所ですが、昨年開通した『伊豆縦貫道 天城北道路(無料の自動車専用道路)』を使えば、三島方面から来た場合、その終点付近にあるので、それを使うと大変便利です。しかし、次の地図に「赤矢印」で示しましたが、終点(月ヶ瀬IC)の交差点の少し手前で左に入るので、要注意です。ここで入りそびれると、あとがややこしくなります。

何を隠そう、小生はここを入りそびれ、月ヶ瀬IC交差点まで行ってしまい、そこを左折し直進したら、道の駅を見失い、暫く走ってUターンして戻ってきた次第です。トホホ

ここが駐車場、道の駅本館です。

では、建物に入っていきましょう。入口両脇に買い物かごが積んであって、まるでスーパーみたい。

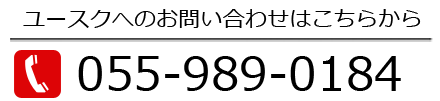

建物に入って、正面の眺めが凄い。

狩野川の河川敷と、さっき走ってきた伊豆縦貫道のアーチ橋の絶景です。

建物に入って左方向が物販スペースです。この地の特産物が沢山陳列されています。平日にも関わらず、そこそこの繁盛ぶりです。

試食、試飲コーナーがあるのは嬉しいです。

伊豆特産『わさび』が何種類も

これも伊豆特産『しいたけ』各種

これは「トマトスープ」ですが、他にも何種類もの試飲コーナーがあります。

「パンケーキランドグシャ(クッキーみたいなもの」)の試食。凄く美味しかったです。

それと、この地ではつとに有名な小戸橋製菓の『猪最中(いのししもなか)』

勿論、猪の肉が入っているわけではありません。愛らしい猪の形をした古くからある最中です。因みに小戸橋製菓のお店(本店)はこの道の駅から国道を約1.5Km南下した国道沿いにあります。

店内の片隅に、カフェカウンター『伊豆月ヶ瀬リバーサイドスタンド』があって、ここ独特ののメニューが人気です。

何と、猪最中がトッピングされたソフトクリームがあるんです。

そして、その特製ソフトを買ったら、川沿いに面した休憩スペースで、外の景色を見ながらゆっくり出来るのは最高です。

今までの案内は全て2階でしたが、階下(1階)の「テラスキッチン」は、吹き抜けのスペースで、気持ちのいい空間で、美味しい食事が出来ます。

このテラスキッチンのフロアから表(外)の河川敷ガーデンに出られます。

そして、外からの建物の外観です。

いかがでしょうか? まだ行ってない方は行きたくなってしまいますね。

伊豆方面に行った時には、ここで是非、チョット一休みしながら、月ヶ瀬の風情を味わってみてください。

道の駅月ヶ瀬の公式ホームページは・・・www.izutsukigase.com/

By【S.H】

2020.01.29.

キャンプカーマガジン Vol.78

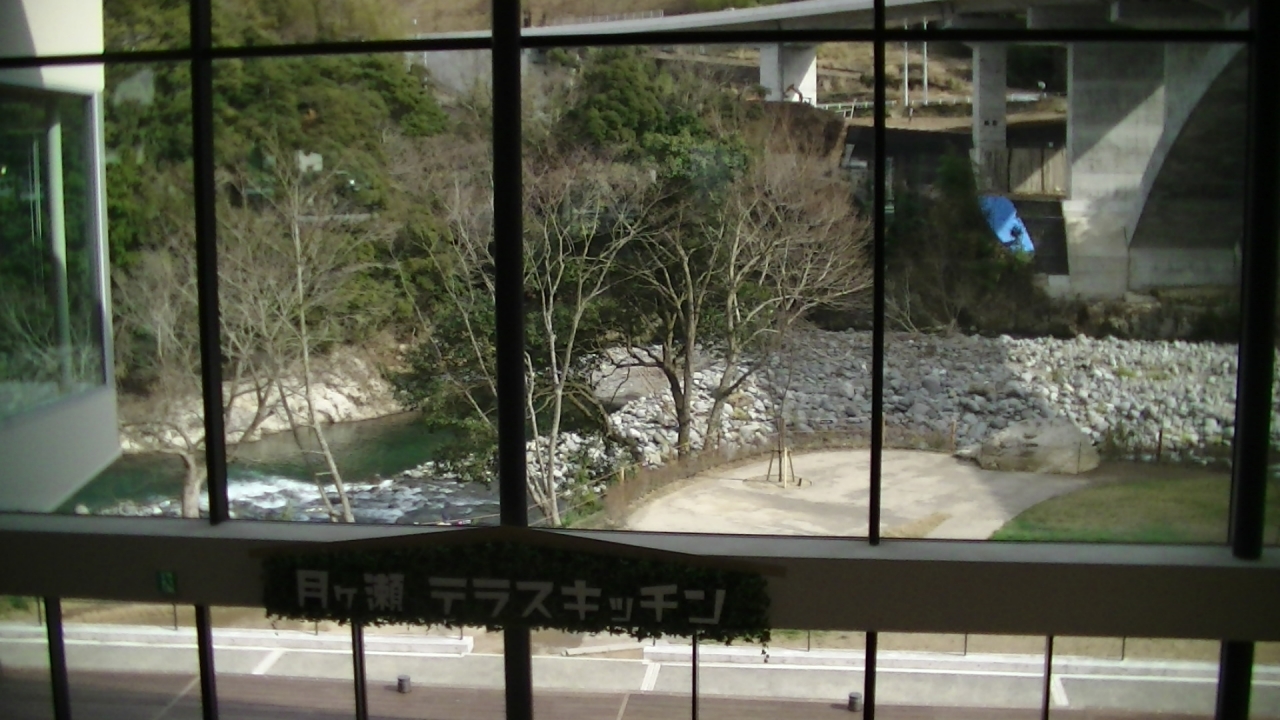

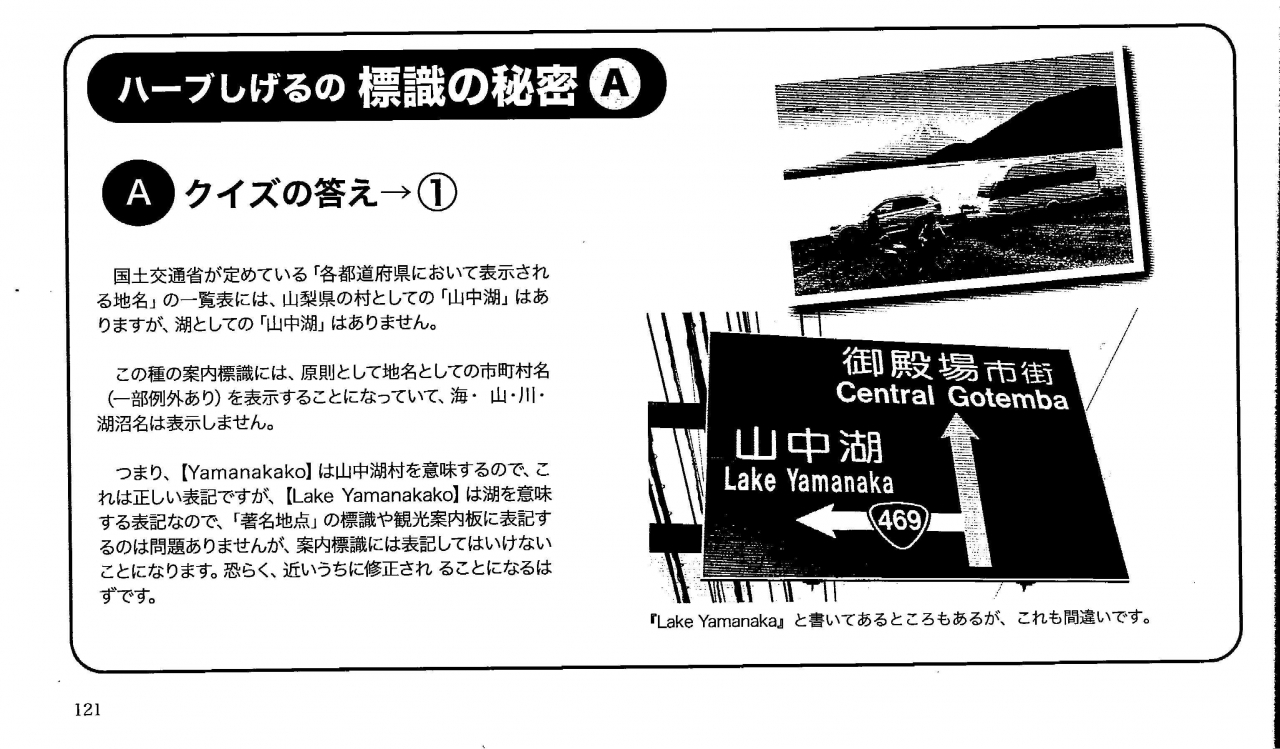

一昨年の10月、キャンプカーマガジンと『標識の秘密』というタイトルで、キャンプカーマガジンを取り上げましたが、今回は先月12月のものを紹介します。

これが今月号(と言っても隔月発行)のキャンプカーマガジンの表紙です。

そして、どんな内容が書かれているか・・・

中を少し見てみましょう。先ず目次です。

何か気になる項目はあったでしょうか?

興味は人によってさまざまですが、今回紹介するのは赤矢印で指してある項目

【旅車サークル ハーブしげるの標識の秘密】です。

何を隠そう、小生が記事を執筆しているコラムです。

つまり、ハーブしげる=小生【S.H】です。

では早速、その記事がある119頁に飛んでみます。

問題は読めたでしょうか?

(本をコピーしたもので少し写りが良くないので、見にくいかもしれませんが・・・。)

それで、①②③のうち、どれが正しいと思いますか?

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

では、答えのページに行きましょう。

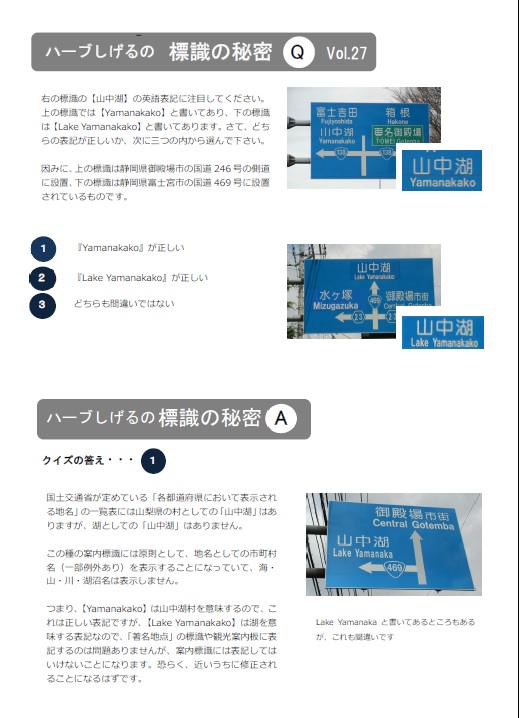

はい、答えは①です。

つまり、【Yamanakako】は山中湖村のことを表しているんですね。

「なあんだ、そうだったのか」とか、「そんなの当たり前だよ」とかいろいろだと思いますが、いかがだったでしょうか?

上記の記事は雑誌に掲載されたものですが、小生が雑誌社(株式会社マガジン大地)に送った原稿を次に載せておきます。こちらはカラー写真なので、少し分かりやすいかもです。

いかがでしたでしょうか? 少し分かりやすかったでしょうか?

道路標識の表示方法は決まっているはずなのに、それを設置した道路管理者(国、市、町、村)によって、時々違った書き方をされていて、私たちを「あれっ?」と思わせます。そんなことがないように、設置者はしっかりした表示方法を確認した上で作って欲しいものです。

車を運転される方々には特に興味を持って見て(読んで)いただけたことと思いますが、運転されない方々はいかがだったでしょうか?

By【S.H】

2019.12.22.

伊豆波勝崎苑

静岡県南伊豆町にある『伊豆波勝崎苑』(いずはがちざきえん)という野猿公園はけっこう有名です。

この施設は1957年(昭和32年)に開園し、野生のニホンザル約300匹を餌付けした「猿の楽園」として親しまれ、観光客も餌やりを楽しむことができることでも人気がありました。

ピーク時の73年(昭和48年)には年間入場者が46万人を数えましたが、90年代以降は減少し、2018年(去年)は最盛期の20分の1の2万人まで落ち込み、厳しい経営状態になっていました。

小生が初めて行ったのは社会人になった直後の1972年でしたから、ピーク時の前年だったのですね。あの頃は確かに結構来園者で賑わっていたのを記憶しております。

あれから47年。懐かしさに釣られ、先月伊豆の小旅行をした折に、ここに立ち寄ってみました。しかし残念、閉園しているではありませんか。

閉園でもずっと下の駐車場まで車で入って行けました。サルたちにはそんなこと(閉園)がわかっているのかどうか知りませんが、駐車場のあちこちにいっぱいのサルたちが自由気ままにしていました。

そうなんです。実は今年の9月末で「閉園」、と言うより「休園」することになったのでした。つまり、運営会社「波勝崎苑」の経営難のために別会社への営業譲渡を模索するために休園状態なのです。

サルの楽園から人の住む地域にサルが侵入することを防ぐ意味でも、休園していても、サルへの餌やりは欠かさずに行っているとのことです。納得。

そして、南伊豆町役場の観光課に問い合わせたところ、後継会社が現れて現在交渉中とのことで、少しほっとしました。

そうしたところ、12/7付けの静岡新聞によると、河津町の動物園「iZoo(イズー)」を運営するレップジャパンが、「波勝崎苑」の運営を引き継ぐ見通しとなったことが分かり、年内にも最終的な契約を取りまとめ、来春以降の営業再開を目指しているとのことです。これで本当に「ほっ!」です。

でも、同じ状態で開園してはいけません。来園者が「また来たいな」と思ってくれるような新しい施設や運営方法で再開して欲しいものです。

参考に休園前の動画を貼り付けておきます。

By【S.H】

2019.11.23.

ユースクの老兵 退官

当社で平成14年2月から使っていた業務用のライトバン、トヨタの【サクシード】

この11月でその役目を終ることになりました。17年9か月という長期間に亘って仕事の大事な『足』となっていた車が無事『退官』です。大した事故や故障もなく、よく活躍してくれました。お疲れさまでした。

どうです。これがその車です。とても17年以上使った老兵には見えません。新車に近いインスタ映えする(?)くるまです(笑)

ところで、一体どのくらいの距離を走ったのでしょうか?

545,211Kmです。

54万5千キロって・・・そんなに走った車は、見たことも聞いたこともありません。

その54万5千キロとはどんな距離なのか、調べてみると、

①地球の赤道上を13週以上回ったことになります。

地球の赤道上の一周は4万77キロ

②日本列島(北海道~九州)を90回往復したことになります

北海道の最北端;宗谷岬~鹿児島県の最南端;佐多岬は約3千キロ

上の地図に記したように、高速道路では北海道へは直接行けませんが、北は青森中央IC、南は鹿児島!Cまで一般道を通らず走行出来ます。

東北自動車道⇒東名高速⇒名神高速⇒山陽道⇒九州自動車道のルートです。

その距離;2,068キロ、所要時間;23時間、料金;27,910円、(但し、普通車でETCを使い割引料金の場合で、割引なしだと4万円)

さて、次に使ったガソリンは・・・平均10㎞/Lとして、54,520リットル

これはドラム缶(200リットル入り)で272缶。 ドラム缶の大きさは直径60センチ、高さ90センチなので、これを地面に並べると、

16列×17列=272個・・・9.6m×10.2m、これは約30坪の面積になります。

いろいろな数字を残したユースクの老兵は先日静かに引き取られていきました。

後継車種はやはりトヨタですが、サクシードとは兄弟車種の【プロボックス】で、ハイブリット仕様です。

さて、この後継車は何年使っていけるでしょうか? この車が老兵になる前に小生が老兵となって、静かに身を引くことになるはずです。

By【S.H】

2019.10.28.

日本平久能山スマートIC

先月9/14、東名高速に新しいスマートインター『日本平久能山IC』がオープンしました。

従来の清水ICと静岡ICの間に出来たインターです。スマートICですから無人ですが、ETCで大型でも通行可能です。そして、上り下りの両方向から出入り出来る「フルインター型式」です。

東名本線を清水インターから名古屋方面に走っていくと、日本平PAを過ぎると、間もなくこのような標識が現れます。

また、静岡市街地にはICまでの案内の標識があちこちに建っています。

ここはスマートICを出た所で、外から見た「IC入口」です。

スマートICを出ると、(ICを背にして)前方に見えるのは・・・

ICを出た周辺は、農作地(畑)のような風景で、現在は特に何もない状態です。

ICを出て左折すると、このような方面の標識が目につきます。

静岡大学や久能山東照宮はここから近く、また、国道150号にも出られます。

この界隈は大谷(おおや)・小鹿(おしか)地区と呼ばれ、従来は農地として利用されてきましたが、このICが開通したことで、都市的に利用されることになっています。近い将来には新しい市街地が出来ると思われます。

従来の清水や静岡ICからチョット離れたここを使うと、便利なことも多いようなので、これからはよく調べてここを利用するといいと思います。

参考;静岡市のH.P https://www.city.shizuoka.lg.jp/930_000017.html

By【S.H】