SSBB便り

2016.05.13.

リンゴとみかん

先日のG.W.に岩手県に行ってきました。

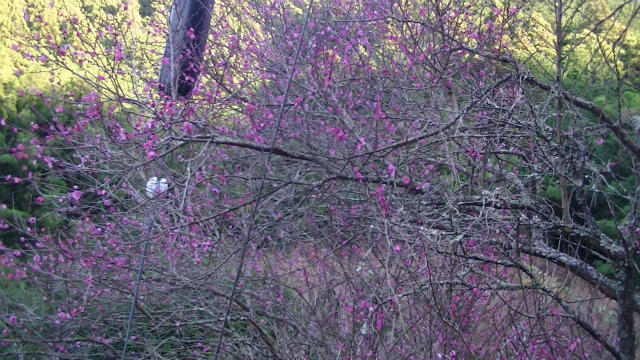

岩手県南部に位置する奥州市(旧;水沢市)の県道沿いを車で走っていると、こんなミニリンゴ園が目に飛び込んできました。(岩手県のリンゴの生産量は全国4位)

リンゴの花がほころび始めたようです。

近付いてその花をアップで・・・

凄くきれい。 ほんのりと薄紅を指したような上品な色合いです。

うっとりと見とれてしまいます。

岩手から静岡の富士宮に帰ってくると、こちらではみかん系(甘夏、ハッサク、スルガエレガント)の花がほころび始めたところです。

(これは我が家のみかん系の木で、左側の斜面はツツジです)

上の写真の中に白い花が点在しているのが分かるでしょうか?

近付いてみましょう・・・

どうでしょうか? 真っ白な小さな花は可憐で愛おしそうに咲いています。

皆様の好みはどちらですか? リンゴ? それとも みかん?

両方並べて見てみましょう。

リンゴの花

みかんの花

こうして並べて見ると、ウチのみかんはリンゴに負けそうですが、それぞれに「良さ」がありますよね。。。

ところで、歌の世界では・・・

リンゴに関しては

リンゴの唄(♪赤いリンゴに 口びるよせて~)⇒並木路子と霧島昇が歌いました。

リンゴ追分(♪リンゴのはなびらが~ 風に散ったよな~)⇒美空ひばりの歌です。

津軽のふるさと(♪りんごのふるさとは~ 北国の果て~)⇒これも美空ひばりです。

一方、ミカンに関しては

みかんの花咲く丘(♪みかんの花が~ 咲いている~)⇒川田正子が歌いました。

ヒット曲の多さでもリンゴに負けそうなみかんです。。。

昭和21年に静岡県富士市出身の加藤省吾が作詞した「ミカンの花咲く丘」ですが、当時(昭和20年発表)東京市出身のサトーハチローの作詞でヒットしていた「りんごの唄」が大ヒットしており、加藤省吾が先ずイメージしたみかんの歌はみかんの「実」の方を扱えば、彼の先輩に当たるサトーハチローから「二番煎じ」と嫌味を言われる恐れがあり、作詞をした8月はみかんの実がなっている季節ではあったが、あえて「実」ではなく「花」の方を主題にすることにしたそうです。

作詞家の観点から見ても、やっぱりリンゴに負けそうなみかんです。

でも、頑張るぞ~! 負けるな 静岡! 負けるな みかん!

さて、【サトーハチロー記念館】が奥州市より少し北の北上市にありますが、いつか行こうと思いながら、今回も近くを通りながら、寄りそびれてしまいました。

次回こそ寄ってみたいと思っているところです。

さて、皆様は植物としてのリンゴとみかん。又は歌としてのリンゴとみかん。

どちらのどちらに関心が高いでしょうか?

【S.H】

2016.04.05.

二つのスマート I C

先月、静岡県内の東名高速に二つのスマートICがオープンしました。

◎3/12には大井川焼津藤枝スマートIC

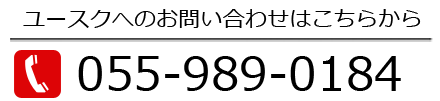

◎3/19には愛鷹(あしたか)スマートIC

通常、スマートICというと、富士川SAや遠州豊田PAのように、サービスエリアやパーキングエリアを利用して造られることが多いのですが、『大井川焼津藤枝』はSAでもPAでもなく、本線から直接出入りするスマートICなのです。

本線直接のスマートICは東名高速では初めてとのこと。

そのスマートICを案内する標識がこれです。

先ず、焼津の国道150号に付けられた『大井川・・・』の標識。この先右折です。

反対方面からの標識。この先左折です。

そして、沼津の愛鷹スマートIC

反対方面からの標識

撮影時はこの国道1号沿いに延々と植えてある桜並木が満開で、その桜で標識が霞んで見えたような気がしました。

同じ時期に静岡県内に二つものスマートICが出来るとは、高速を利用するドライバーには嬉しいことに違いありません。

しかし、その名称『愛鷹』はいいですが、『大井川焼津藤枝』はいただけないと思いませんか?

地元の関係者たちの要望を全部取り入れた結果、こうなったと推察しますが、利用者としてはその名称が覚えにくいことこの上ない。利用者無視と言われても仕方ないです。今からでも変えて欲しいくらいです。

でも、まあ便利になったことは事実で、いいことです。機会を見つけて利用しましょう。

このスマートICの位置関係やもう少し詳しい内容は・・・

travel.watch.impress.co.jp/docs/news/20160125_740516.html

【S.H】

2016.03.07.

春の丁子屋

丁子屋(ちょうじや)と云えば・・・

知る人ぞ知る。。。歌川広重作『東海道五十三次』の日本橋から数えて(日本橋を含めて)21番目の宿【鞠古】(現;静岡市駿河区丸子)の茶店とされる『丁子屋』です。

前々から気になっていた、この『丁子屋』でやっと『とろろ汁』をいただく機会が訪れました。

国道1号沿いに面した大きな看板が目に入ります。

風格のある店構えです。

駐車場に面した建屋の1階にはちょっとしたお土産屋と、、、こんなものの展示もしてありました。

「人力車」と「駕籠(かご)」です

それから・・・五十三次の絵にある茶店(丁子屋)でとろろ汁を食べている人物のモデルとなった「弥次さん、喜多八さん」が出てくる、十返舎一九の「東海道中膝栗毛の記念碑も・・・

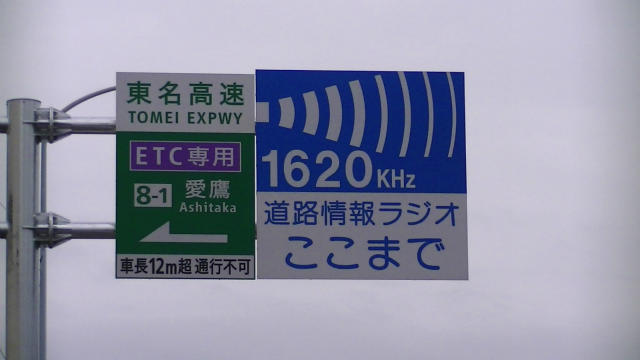

いよいよ、お店の入口へ・・・(なかなかの風情を感じます)

入口のドアは・・・

手で横にスライドさせて空けるのですが、あとは自動で閉まるという、「半自動」とのこと(笑)

そして、お店の中はこれまた、雰囲気がありますよ。

表通りに面した障子に配置された小さな『絵』がなんとも面白い。近くに寄って「なになに?」と覗き込んでしまいます。

いよいよ、今日のメインイベント!・・・とろろ汁です。

5種類ある定食の内の「丸子」¥1,440(税込み)。これで二人前です。とろろ汁以外はチョットした香の物とお味噌汁だけですが、ご飯は麦飯でお櫃(ひつ)に入って出てきます。

これだけですが、いざ食べてみると、美味しいだけでなく、ボリュームが凄い。残さないで食べるのに一苦労でした。

とろろ汁で満足した後は、腹ごなしも兼ねて、国道1号を挟んで向かい側にある「丸子梅園」へ・・・

この梅園は南向きの崖に面した梅園で、丁子屋とはほとんど関係ないようです。尾形光琳の「紅白梅図」に魅せられた(元)園主が各地から蒐集した個人の梅園で、340種、約800本の梅の木が植えられています。品種の多さにはびっくりします。

但し、この梅園は昨年あたり(?)に、宗教法人の手に渡り(工事看板には「宗教法人 法華門流」と書いてあります)、今年は園内が工事中につき立ち入り禁止になっていて、園外から見るだけですが、とてもきれいでした。

梅園入口はこんな風で、中に入れないのはなんとも残念でした。

2016.02.08.

省エネ 防寒対策実行【その2】

'12.1のSSBB便りは『省エネ 防寒対策実行』でした。

ご覧になるにはクリック ⇒⇒⇒ www.yusuku.co.jp/blog/2012/01/

4年後の今回はそれを発展させた『その2』です。

前回の内容はもう一度前の記事を見て頂けば分かるように、家の窓ガラスにプチプチを張り付けて、窓の断熱効果をUPさせることで、窓ガラスへの水滴(結露)も防止することを紹介しました。

しかし、窓のサッシ(アルミ製の窓枠)につく結露は止められず、毎朝私がその水滴を雑巾で拭き取ることが日課でした。そこで新たに(満4年かかり、5年めに開眼)考案したものを今回紹介いたします。

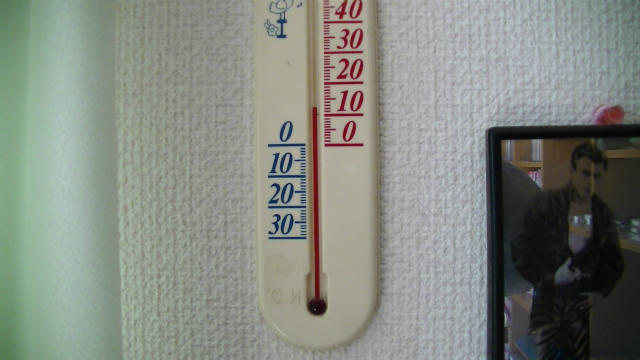

静岡県富士宮の我が家のこの場所は標高約240mということもあり、温暖な静岡県でも、冬の朝(8時頃)はこのような気温です。

外壁の寒暖計 3℃ 結構寒いです

部屋内部の寒暖計 12℃ 暖房を入れる前なので、まだ寒いです。

プチプチを貼り付けた窓のサッシ(窓枠)にはこんな風に水滴がたくさんです。

プチプチを貼ったところでもこんなですから、貼っていない窓は、こんなです。

窓ガラスも窓枠も水滴がいっぱいです。

この部屋からは富士山がよく見えるので、ちょっとだけそれをお見せしますが、逆光で周りの状況が分かりにくいですが、よく見るとプチプチが貼ってあるのが分かります。

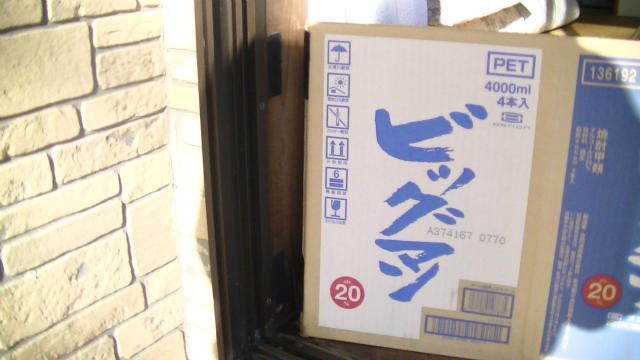

今回紹介するのは、窓の下の方で・・・、これです。 段ボールを使ったのです。

段ボールがずれないように、そして取り外しが出来るように、マジックテープを付けています。(我ながらgood idea)

効果はバツグン。。。水滴が全くついていません。

同じ部屋の掃き出し窓。ここにも付けました。やはり、水滴なしです。

外側から見ると・・・

あっ・・・!!! 焼酎の箱だったのがばれてしまいましたが、決してこんなサイズの焼酎を沢山買い込んで、毎晩晩酌しているわけではありません。某スーパーで段ボールだけ戴きました。はい。

今回のアイデアは、実は某ホームセンターで製品として売っていたものがあり、見てくれさえ我慢すれば、段ボールで自分でも出来ると思い、実行したわけですが、効果は絶大です。

お蔭で、朝の日課「窓枠拭き」の手間がなくなりました。

また、部屋の低い部分の温度の低下も抑制されているはずで、防寒対策になっていることはこの水滴のないビジュアルで、大納得です。

見た目重視と、手間を惜しむ方は、ホームセンターで入手すればより簡単で、きれいです。おためしあれ。

【S.H】

2016.01.07.

謹賀新年 '16

明けましておめでとうございます。

今年は全国的に天候に恵まれ、みなさま方は穏やかなお正月を迎えられたことと思います。

さて、この暖冬は記録的な気候とのことで、私の住む静岡県富士宮市でも例外でなく、一部地域ではもう梅が満開に近い状況で、

暖かいにもほどがあるっ!

・・・で、もう、『びっくりポン!』です。

ここは富士宮市内房(うつぶさ)地区(旧;芝川町)です。

白梅だけでなく、もちろん、すぐ近くの紅梅だって・・・

つい先日、早咲きで有名な熱海梅園を確認しましたが、ちらほら咲いてはいましたがこれほどではなかったです。だから・・・これって、凄いです。

それともうひとつ、この紅梅のすぐそばに咲いていた、晩冬(小寒~立春の前日)の季語にもなっている「蝋梅(ローバイ」も見事でした。

こんなに春本番を思わせる木々ですが、ここ日本三大急流のひとつ『富士川』の支流『稲瀬川』(富士川まで約4km)の周辺の寒々しい様子はまだまだ春は遠い感じのする景色だったのが対象的でした。

稲瀬川の下流(富士川方面)を臨む

稲瀬川の上流を臨む

いずれにしても、寒がりの私にとっては【暖冬】は大歓迎。

準備万端で臨んだタッドレスタイヤが活躍できなかった昨年同様、今年も活躍しなくてもよいことを願っています。

ということで、今年も㈱ユースク及びこの『SSBB便り』をよろしくお願いいたします。

by【S.H】