SSBB便り

2021.11.22.

フェルケール博物館

静岡県清水区にあるフェルケール博物館に行ってきました。

1978年に発足した「清水港湾資料館」が、1991年には「清水港湾博物館」として新たに開館したもので、その愛称が「フェルケール博物館」ということです。

そしてフェルケールとは、「交通」「交際」を意味するドイツ語です。

先ず、この博物館の入口及び外観がとてもシックで、ハイセンスなのには驚きました。

いかがでしょうか? 「港湾」らしからぬ? オシャレさと重厚さを感じさせる外観のイメージです。では、早速中に入ってみましょう。通常ですと、入場料は大人一名400円ですが、本日は2階で開催される「企画展示室」が見れないために、1階の常設展示のみに付き、200円でした。

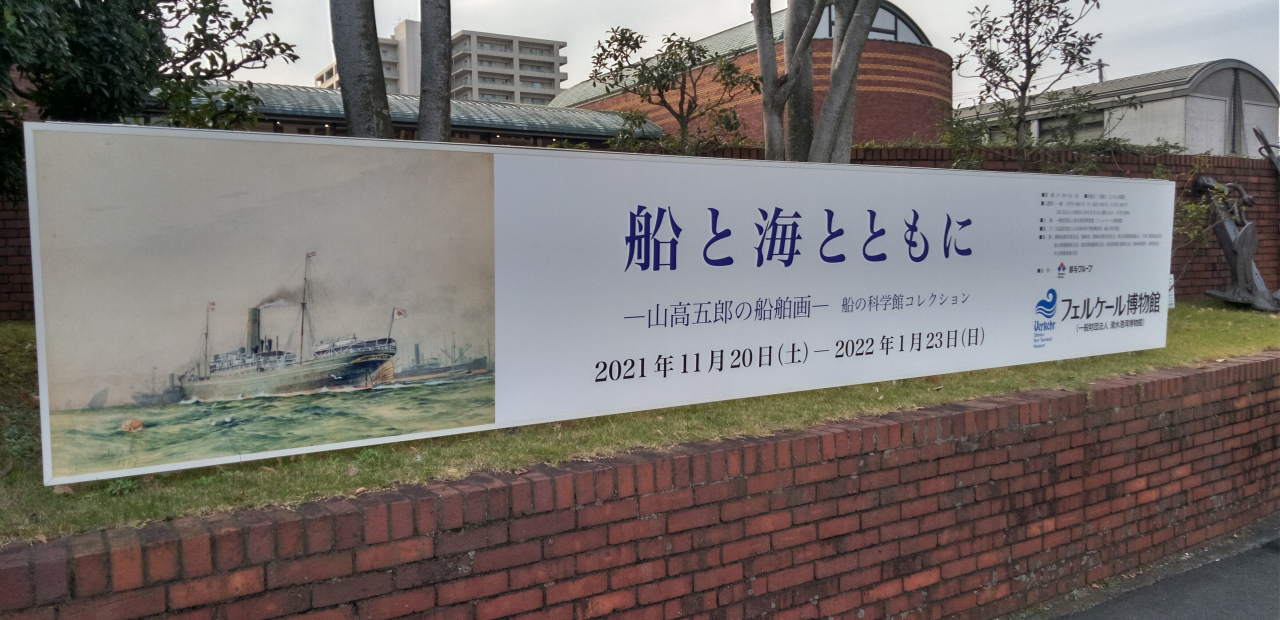

玄関ホールに入るとすぐに、受付があり、そこで入場券を購入します。するとその隣に「缶詰め製造機」があり、その場で好きなもの(腐敗するものはダメ)を入れて、缶詰として持ち帰れるのです。料金は150円とリーズナブルで面白いです。

次は、お土産コーナーです。

では、本来の展示物の部屋に進んで行きます。最初は【展示室1】「清水港の歴史」です。

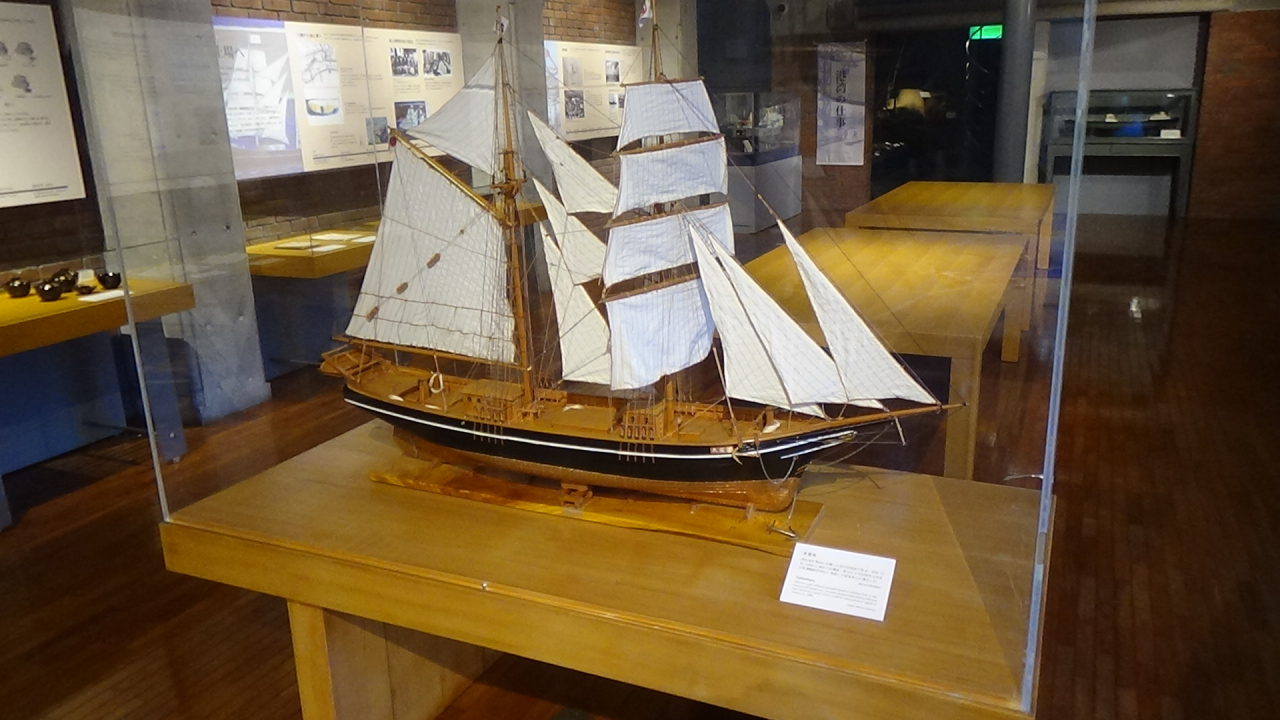

ここでは、主に清水港の歴史を紹介していて、清水港に所縁(ゆかり)のある精密な船の模型が興味を引きます。最初に現れるのが戦艦「長門」ですが、次から次と現在も活躍している船の模型など、船マニアには堪らないです。

神奈川丸 日本郵船が1896年、イギリスの造船会社に作らせた6千トン級の船で、インドの綿花を輸入するために使った。

大宝丸 清水港を基地に活躍した西洋型帆船。1880年、清水の回漕業・鈴与の4代目鈴木与平氏が某神社に奉納した絵馬を元に復元したもの

タンカー レオニダス 日本鋼管㈱清水造船所で1953年竣工したタンカーで、総トン数13,559tと当時の清水では最大級だった。船籍はギリシャ。

RO-RO船 フェリーのようにランプを備え、トレーラーなどの車両を自走させて収納できる車両甲板がある貨物船。

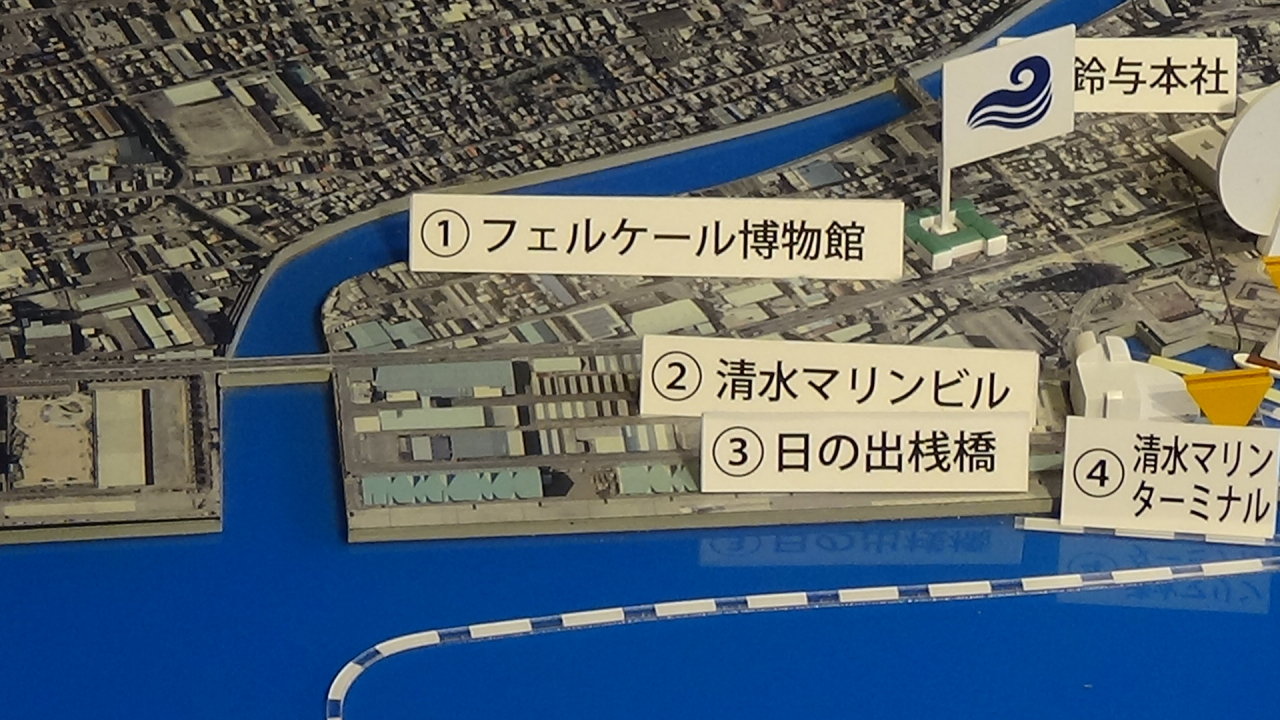

清水港周辺の空からの様子が分かるジオラマで、フェルケール博物館の位置もよく分かります。

現在の清水港・新興津ターミナルの模型

そして、以前、このブログ(2019年8月)でも紹介した、地球深部探査船「ちきゅう」の模型もありました。この船は、現在ここ清水港を母港として活躍しています。

次は【展示室2】「港湾の仕事」です。ここでは、清水波止場での荷役(荷物の積み降ろし)の変遷を紹介しています。

昔の、石炭を運ぶ様子。(等身大の人形)

エキゾチックな顔をした人夫は、結構ハンサム?です

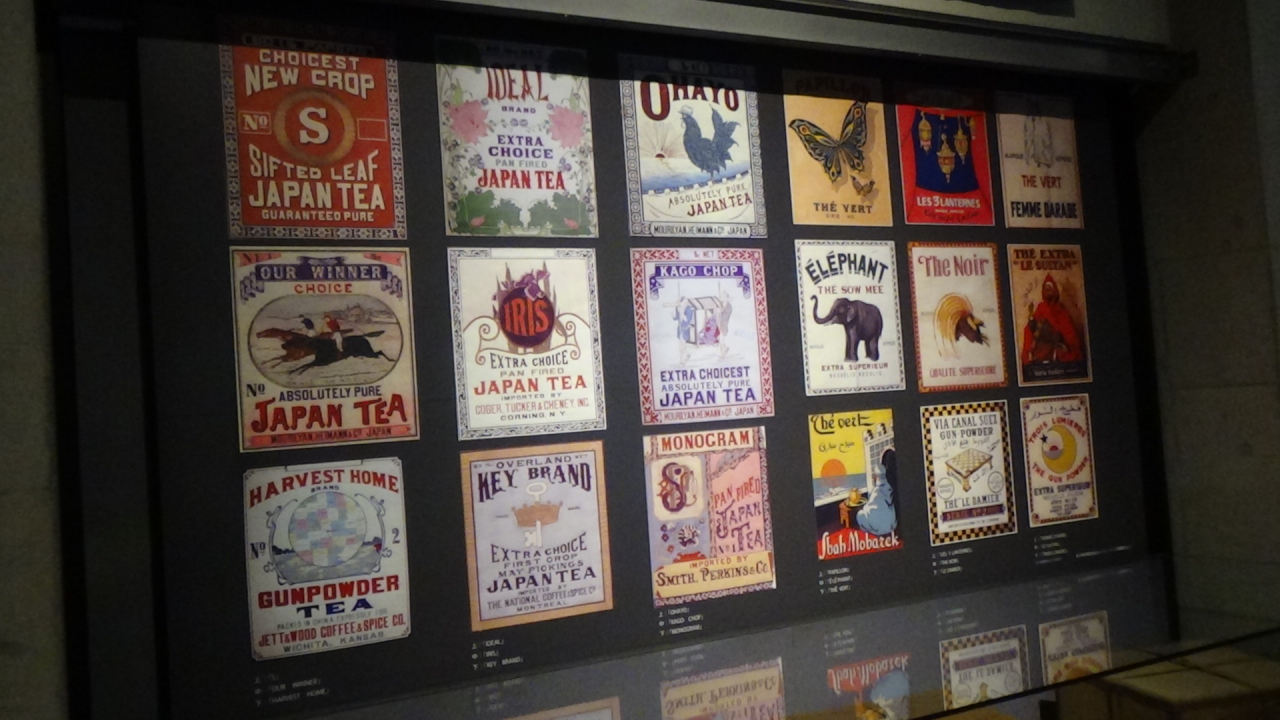

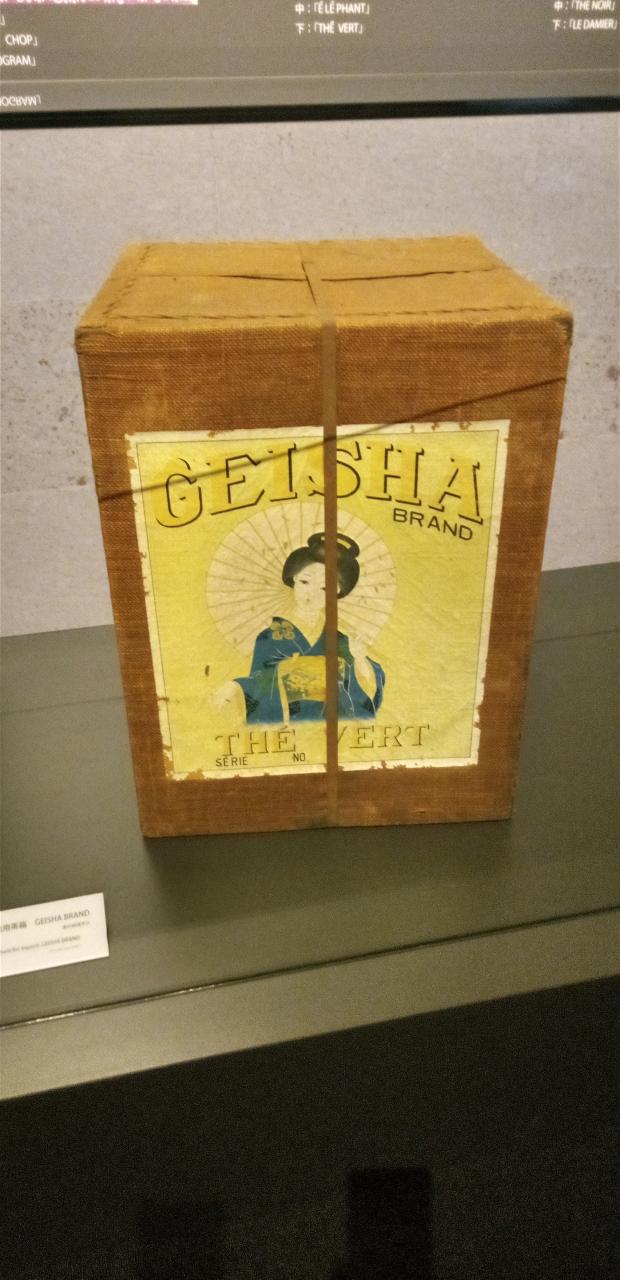

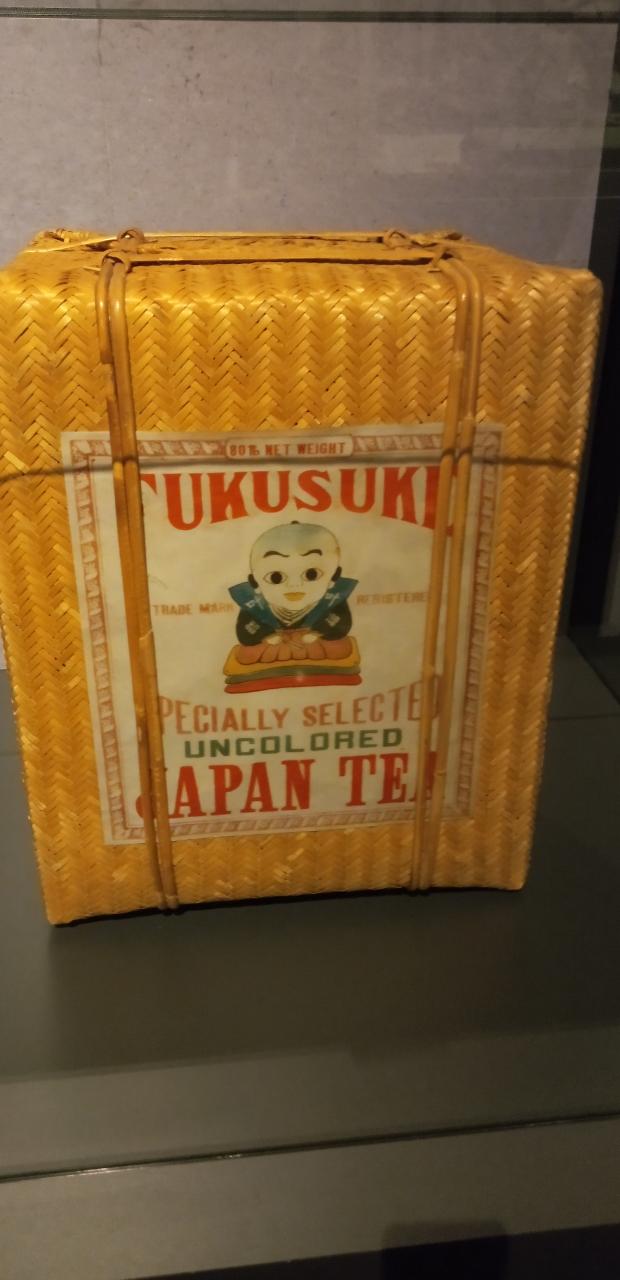

明治時代後半から始まった海外への直輸出が始まり、日本最大の茶輸出港となった清水港の特徴と言える「輸出用茶箱と蘭字(茶箱に貼られていたラベル)」は当館のウリになっているとのことです。

次は【展示室3】「和船」です。駿河湾周辺を航海していた和船の約1/10の模型とその建造方法を紹介しています。展示室1の模型とは違って、かなり大きい模型なので、迫力があります。船に積まれていた船箪笥は実物で、船が事故等で沈没してもその中身は保護されているその構造は凄いです。

以上の他にも、ギャラリーコーナーやジュエリーコーナー、また館外には缶詰記念館、そして、かなり離れますが、別館の水口屋ギャラリーもあります。

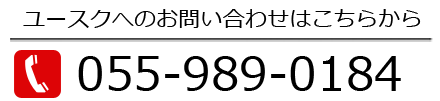

なお、トップの写真の看板にもあるように、11/20から約2か月間は当館の2階で企画展「船と海とともに」が開催されています。船の科学館のコレクション;山高五郎の船舶画だそうです。興味のある方は、どうぞ足を運んでみてはいかがでしょうか。

近くには、前回紹介した「次郎長通り商店街」「ちびまる子ちゃんランド」もありますよ。

フェルケール博物館のH.P

2021.10.21.

次郎長通り商店街

静岡市清水区にある『次郎長通り商店街』

清水港の近くに清水次郎長の生家があります。そして、その生家がある通りは『次郎長通り」と名付けられ、商店街になっているのです。

概略の位置は次の地図の通りです。

JR清水駅から来ると、ここが商店街の北側の入り口です。角はたばこ屋さん。

南北の順不同になりますが、ご覧ください。

シャッターが下りているお店がとても多いです。そして、開いているどのお店も昭和的なノスタルジックを感じる佇まいです。続きをどうぞ。

こうして写真で見ると、通りの片側は電柱もなく、スッキリとしてきれいな感じですが、通りに人影が少なく、閉まっているお店が多く、淋しさを感じます。

ところで、この通りの中ほどに国登録有形文化財にもなっている『次郎長の生家』があるのです。

ここは、毎週火曜日が定休日になっていますが、入場は無料です。では、中に入って行きます。

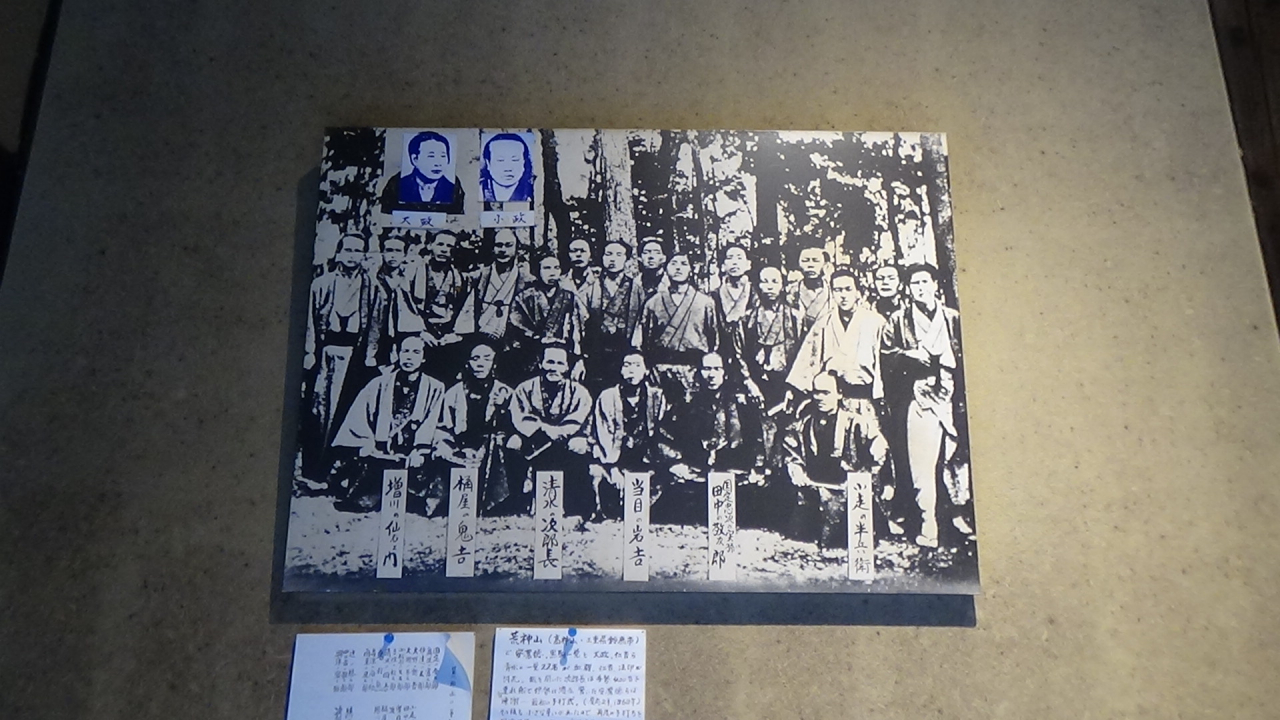

建物に入って、すぐ左正面の壁左側に清水一家の面々の写真、右側には子分全員の名前の掛札が掛かっています。

この掛札、なんて書いてあるのか・・・チョット読みづらいです。上段の右端は「大政」でその左横が「小政」のようです。

後ろ側の壁には、次郎長の写真と説明パネルが掛かっています。

では、次の間です。

鴨居の上に掛かっている肖像画。左端が次郎長の妻(三代目お蝶さん)

「三代目お蝶さん」とは・・・。次郎長は生涯4人の妻を娶ったのですが、最初の妻は「きわ」さん、2番目が「お蝶」さん、3番目、4番目は「お蝶」と名乗らせたそうな。次郎長より17才年下の三代目のお蝶さんが最も長く23年間、妻として仕え、次郎長一家をしっかり陰で支えてきたそうです。次郎長の最期も看取り、その後81才まで生きました。

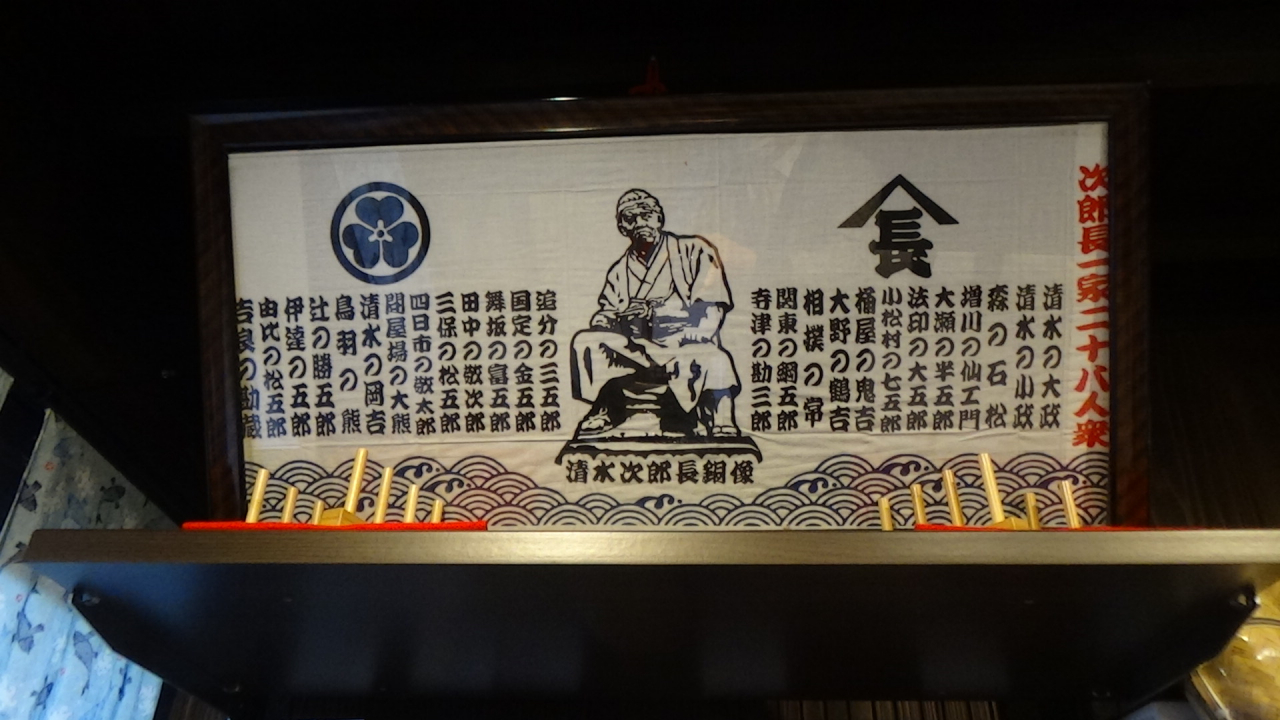

前にあった子分の掛札は読みにくかったですが、こちらは、生家内のお土産品売り場にあったもので、とても分かり易いです。右から3番目に「森の石松」って書いてあります。

最後は建物内全体を通した様子です。

いかがでしたか? 「次郎長通り商店街」というネーミングがインパクトがあり、次郎長の生家があるということで、チョット覗いてみたくなります。機会があれば是非訪問してみる価値ありです。

関連のホームページ⇒https://shizuoka.tokaido-guide.jp/shukuba

この中にある「宿場町」の内、「江尻宿」に次郎長通りがあります。

By【S.H】

2021.09.24.

富士山かぐや姫ミュージアム

静岡県富士市にある『富士山かぐや姫ミュージアム』

元々は富士市立博物館でしたが、平成28年4月、「富士山かぐや姫ミュージアム」という愛称として生まれ変わりました。富士山に帰るかぐや姫の物語を展示する、世界でただひとつのミュージアムです。

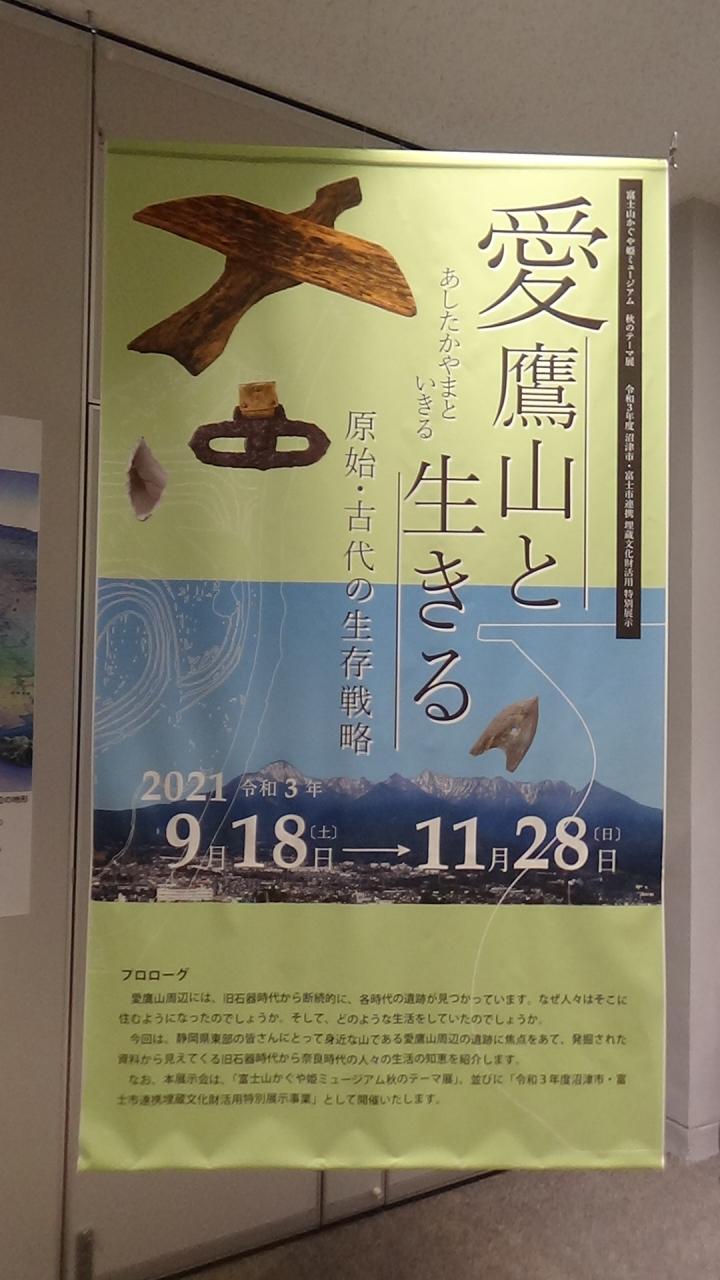

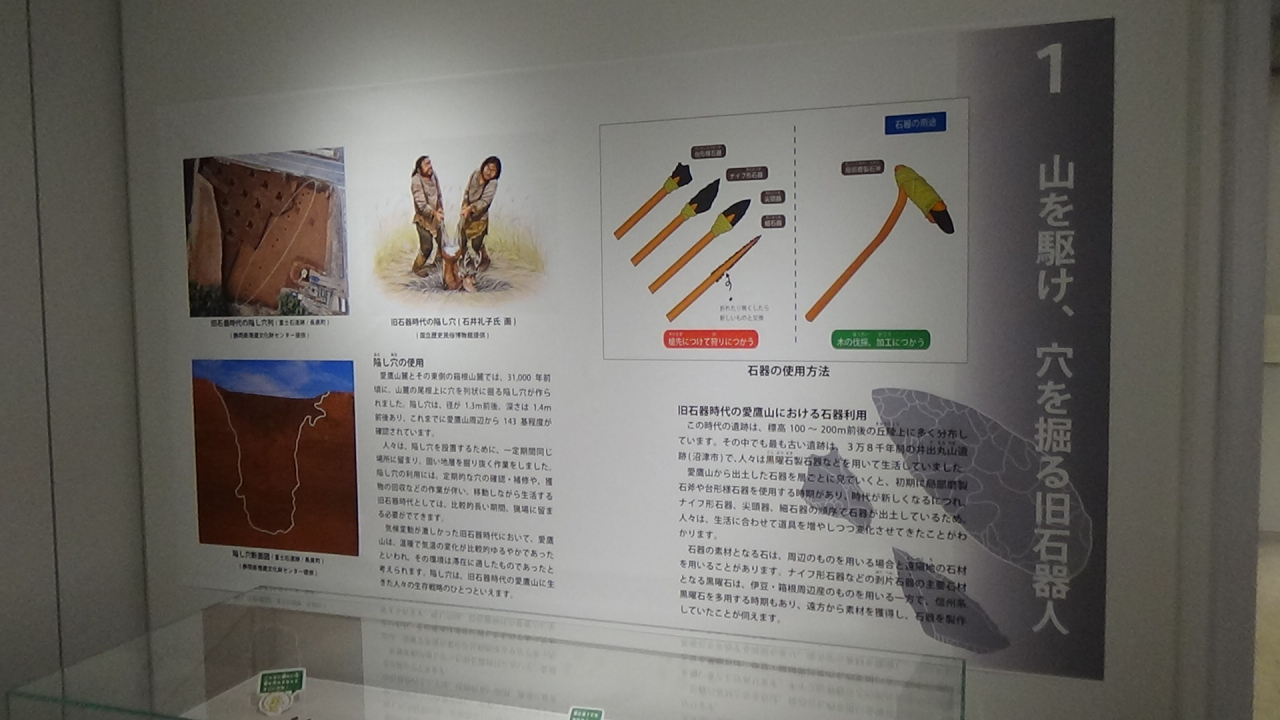

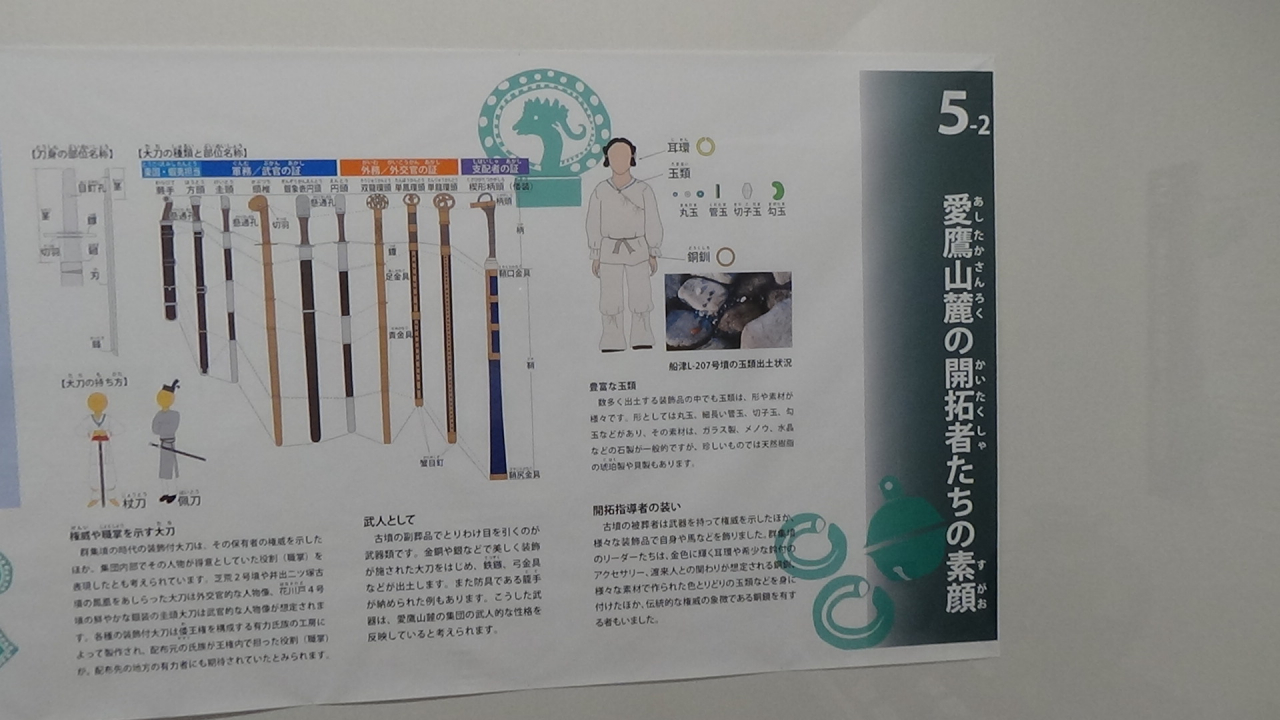

ここで現在『企画展』として、【愛鷹山(あしたかやま)と生きる 原始・古代の生存戦略】が11/28まで開催中です。

ということで、先日観覧してきました。企画展もよかったですが、常設展も内容豊富で、かなり見応えがありました。

ミュージアムの入口とその周辺です。

正面玄関の両脇にはこのような富士市の代表的な産業の製紙工場の過去の機械が屋外展示されています。

では、早速入場してみましょう。1階はミュージアムショップ、図書室、ビデオブース等があり、展示物は殆ど2階にあります。今回は、企画展の部屋へまっしぐらです。

説明書きによると、旧石器時代の人たちは、愛鷹山やその東側の箱根山では山麓の尾根上に、「陥し穴」を列状に作って、獲物を捕獲したとのこと。

獲物を捕獲するための、木と石で出来た道具も展示してあります。

壺のような数々の容器

企画展の他の常設展の各部屋も興味深いものが沢山ありました。先ずは、古い順で、彌生時代でしょうか、竪穴住居に暮らしている親子のマネキン像

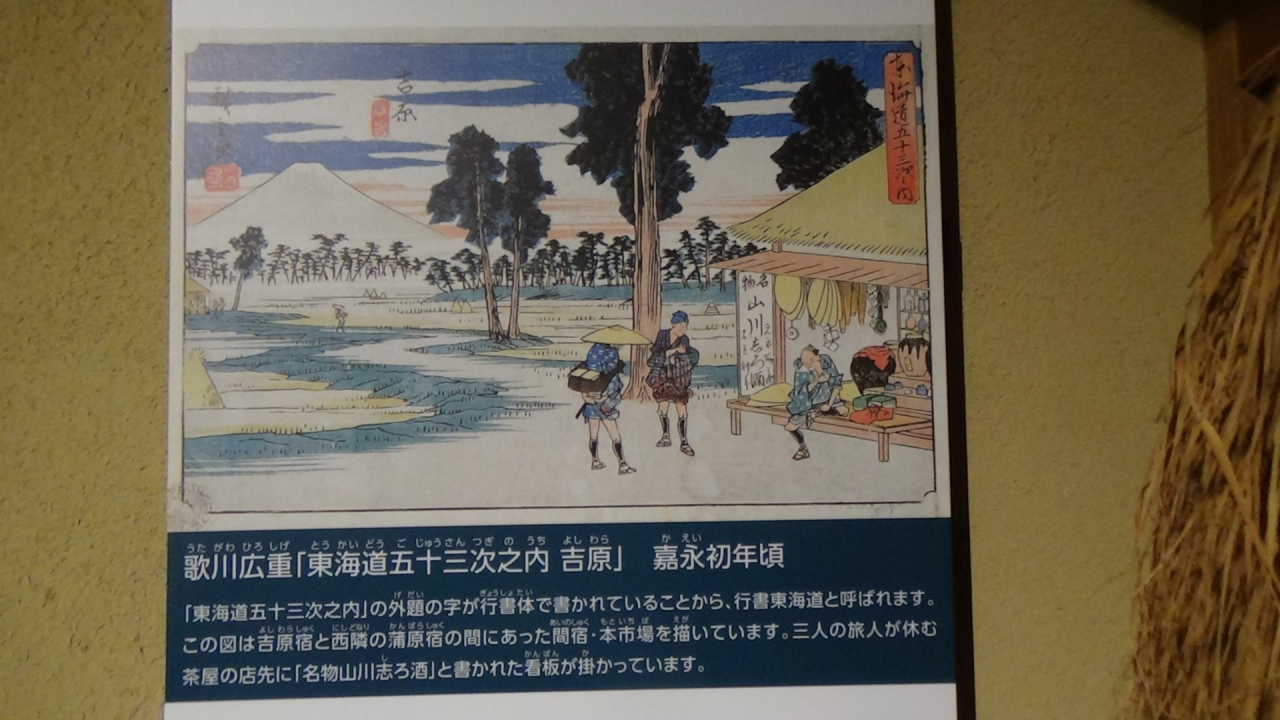

次は江戸時代の富士市の宿場「吉原宿」の茶店の様子をマネキンで。隣に小生も座らせてもらい、タイムスリップしてきました。雰囲気に溶け込んでいます。

広重の絵にも出てくる「富士の白酒」(山岡志ろ酒)は当時人気だったらしいです。今でも吉原の某酒屋さんで買えるとのこと。今度買ってみたいです。

この昭和レトロの家の中を感じさせる展示。懐かしいですね。ここが一番親しみを感じるコーナーでした。卓上の鍵盤楽器はメロディオンです。小生もちょっと前までこの型の楽器を持っていましたから…。

最後は、江戸時代にロシアから下田、戸田、富士に来たディアナ号に関するコーナーです。ミニチュアの船は細かい部分まで作り込まれた凄い作品です。ディアナ号については、ここでは簡単に紹介してあるだけですが、田子の浦みなと公園内にある『歴史学習施設ディアナ号』に行くと詳しいことを知ることが出来ます。また、このブログの21年3月でも取り上げているので、そちらもご覧ください。

いかがでしたでしょうか? このミュージアムをダイジェスト版のように、簡単に紹介させていただきましたが、この付近には、ミュージアムの分館としての「歴史民俗資料館」「富士川民族資料館」「小休本陣常盤家住宅主屋」もあるので、そこを訪れるのもいいでしょう。また、ここは広見公園の一部と言っても過言ではないほどの立地です。ご家族連れで訪れるのもとてもよい場所です。

そして、最後に・・・このミュージアムを含め、分館の全カ所入館無料です。勿論、広見公園も無料です。それぞれ無料駐車場完備で、言うこと無しです。

ミュージアムのH.P⇒⇒⇒https://museum.city.fuji.shizuoka.jp/

by【S,H】

2021.08.23.

道路標識

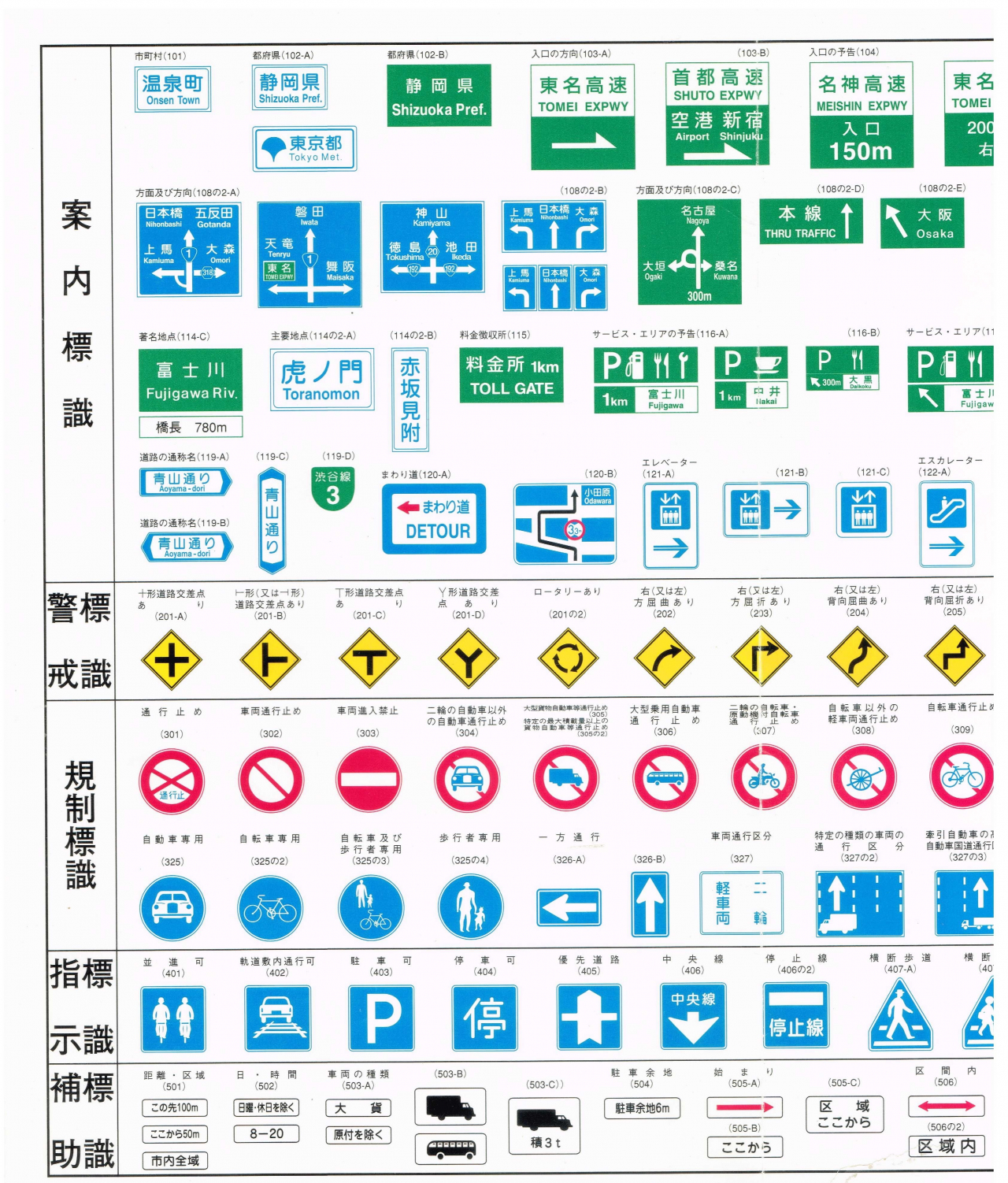

道路標識は「標識令」という法律によって定められた、ドライバー(歩行者も含む)のための標識で、いわゆる看板とは一線を画します。今回は、その道路標識について、調べてみました。道路標識は次のような5種類

①案内標識

②警戒標識

③規制標識

④指示標識

⑤補助標識

がありますが、その具体的な内容については、次の図のようなものがあります。

上の図表は各標識の一部ですが、「これなら知ってる」ということで、車を運転されない人でも、殆どの標識はご存じのことと思われます。ただ、標識の種類がこんな風になっているのはあまり知られていないと思いますので、参考にしてください。

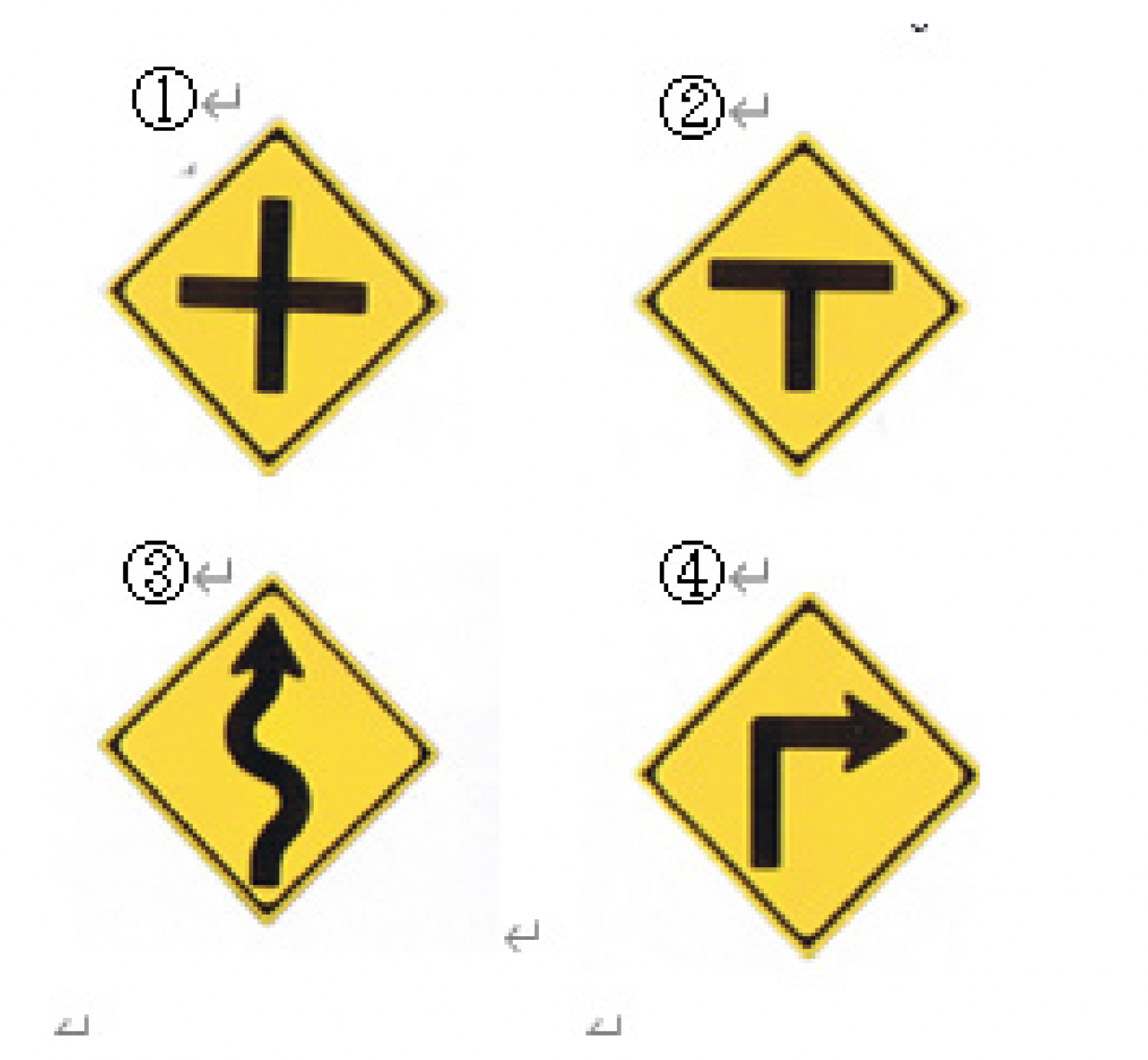

ところで、次の標識は実際に現存する標識ですが、「標識令」に規定されていない、言わば規定違反の標識があります。それは①~④のどれだと思いますか?

正解は・・・意外と、①~④全部が規定違反です。「そんな~」ってお思いでしょうが、実は27種類のシンボライズされた警戒標識の図柄以外は使えないことになっていて、問題の4種類は、似てはいますが、そのどれにも該当していません。

では、上の標識の箇所には何を使うべきか・・・それぞれの場合、次のデザインの標識を使うことになります。

問題の①~④はこのような標識にすべきです

①は形は十文字ですが、他の形の交差点もこれで代表させています。

②は突き当り丁字路です。

③「つづら折りあり」を使います。

④急なカーブの場合、この「屈折あり」を使います。

問題の標識を使いたい気持ちはよく分かります。「既定のものと現地は違う」って言いたいのでしょう。しかし、規定は規定なので・・・。(お役所仕事っぽい)

引っかけてしまい、すみませんでしたが、もう一問お付き合い願います。

次の4種類の標識の内、現在日本で使われているのは一つだけですが、どれでしょうか? 結構手ごわい問題です。

雰囲気的には、②と③が古そうなデザインで怪しそうですが、さて、正解は・・・

問題の①~④とこれを比べながら解説を呼んでください。

正解は2です。

上の1はアメリカで使われているもので、日本のとは左右逆転になっています。左の1が日本のものです。

現在では殆ど左の2「踏切あり」が使われていますが、上の2もまだ生きている標識です。

上の3は昭和25年に制定された日本の「学校あり」で、後の左の2の「学校、幼稚園、保育所等あり」になりました。

上の4はドイツの「歩行者道」で、日本の場合は左の4の「歩行者専用」になっています。大人の図柄がドイツは女っぽく、日本は男っぽくなっています。

いかがだったでしょうか? 「道路標識」と言うと、お堅い話題ですが、チョット柔らかめな内容にしました。参考になれば幸いです。

by【S.H】

2021.07.20.

キャンピングカーショー in 静岡

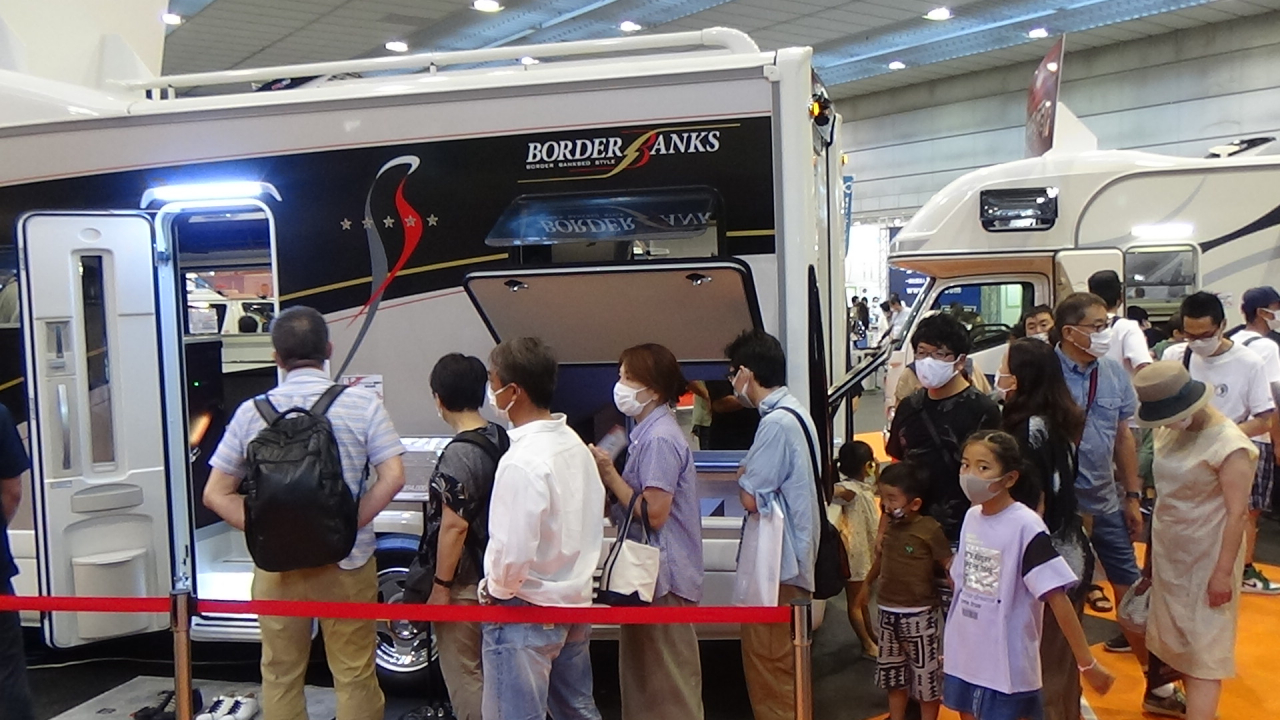

CAMPINGCAR&OUTDOOR SHOW (キャンピングカー&アウトドアショー)2021が7/17~18の2日間、静岡市にあるツインメッセで開催されました。

今回はその模様をお伝えします。

このコロナ禍でのこの「人出」は凄いです。17日の土曜日だけで6千人以上の来場者があったそうです。今何故にこの人気なのでしょうか? 少し前までは、団塊の世代が定年後の夫婦二人旅の手段として、キャンピングカーの人気が高まってきたとの説がありますが、現在では、勿論高齢者二人の来場者も見かけますが、それ以上に、若い世代のファミリーやペット連れの夫婦が目立ちました。つまり、これがコロナ禍での人気が出ている理由のようです。

キャンピングカーには大別して

①バンをベースにして造られたもの・・・バンコン(バンコンバージョン)

②トラックをベースにして造られたもの・・・キャブコン

③バスをベースにして造られたもの・・・バスコン

④軽自動車をベースにして造られたもの・・・ケーキャンパー

⑤自家用車で引っ張っていくタイプ・・・キャンピングトレーラー

少し前までは、①~③が主流でしたが、ここ数年、手ごろな価格で買える④ケーキャンパー人気が凄いです。

では、一番需要のあるバンコンを見ていきます。元の車両はトヨタのハイエースやニッサンのキャラバンが多いです。

バンコンよりも居住空間が大きいキャブコンは元の車両のトラックの荷台部分に大きな部屋を載せたイメージで、運転よりも住まいとしての空間が凄く優れています。

いかがでしょうか。 キャブコンの「住み心地」を経験してみたくなります。

また、大別の5分野に入らないタイプ(乗用車がベース)もありました。

これは、キャンピングカーを運転している感覚ではなく、普通の乗用車を運転している感覚で、乗り心地や加速感も良さそうな感じです。

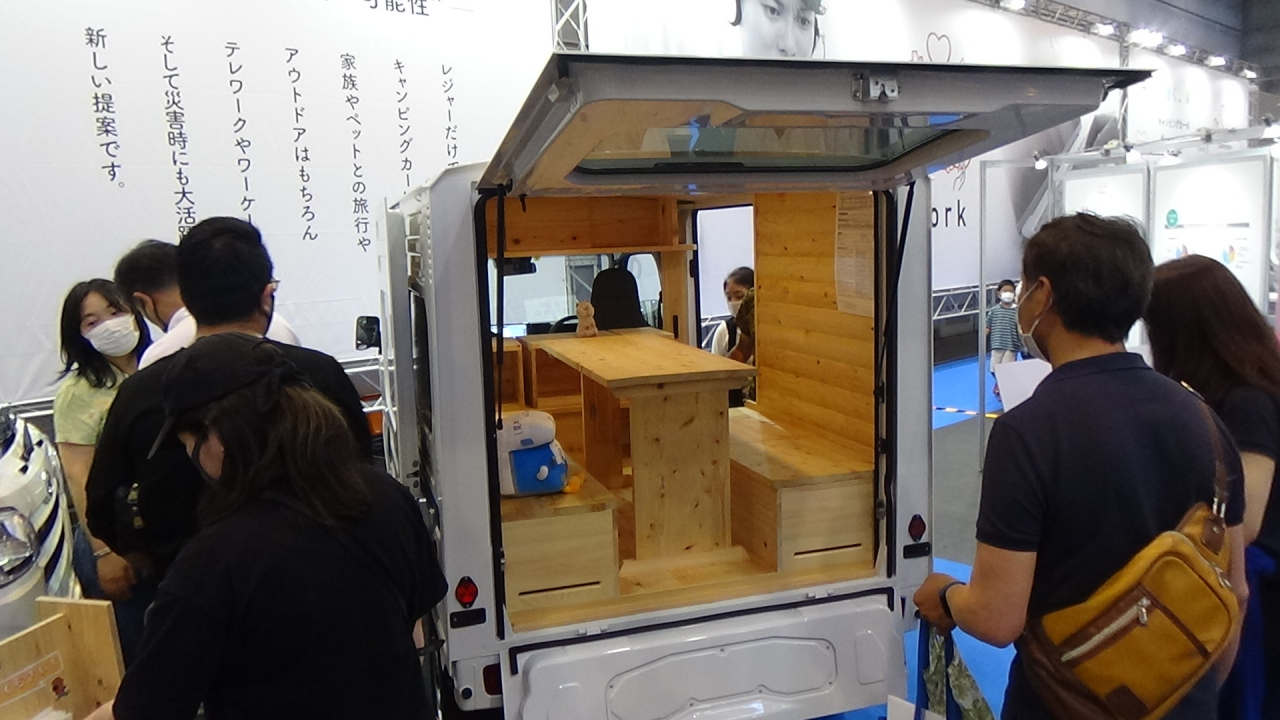

バスコンや高級外車、トレーラーの出品は少なかったので割愛しますが、今人気のケーキャンパーを見てみましょう。これはかなりの出品数でした。

木製手作り感でいっぱい。珍しい、長泉町のメーカーです。

窓ガラスに「成約済み」の紙が何枚も貼られています。凄い人気です。

これは、軽自動車ベースなのに、かなりワイドなシェルを積んでいて、大人2名、子供2名が寝れるスペースがあります。軽のキャブコンのようなもので、ケーコンの先駆けのビルダーの車です。

車だけでなく、その他関連商品もかなり多く出品されていました。先ず、これはポータブルーバッテリーで、キャンピングカーに係わらず、家の停電時にも重宝だという触れ込みで、人気が出ています。

こんなものも。。。ペット用のバギーカートです。

今回、やたら目立ったペット(主にワンちゃん)の愛らしさに癒されました。飼い主や、ペットについつい声を掛けてしまう小生でした。

スタンダードプードル

これは犬ではなく、ミーアキャット。初めて実物と触れ合いました。

まだまだ紹介したいもの(こと)が沢山ありますが、紙面?の都合上、この辺にしておきます。

いずれにしても、このコロナ禍の状況下で、この分野に目が行くのは自然なことなのかもしれません。実物を見る機会はなかなかありませんが、キャンピングカーを扱った月刊誌、隔月発行誌、その他随時発行されている専門雑誌が結構あるので、それを見るのも楽しいと思います。参考に有名な2誌を紹介しておきます。

by【S.H】

毎月発行のオートキャンパー

隔月発行のキャンプカーマガジン