SSBB便り

2015.02.08.

豪華客船 飛鳥Ⅱ

生まれて初めて、豪華客船に乗船してきました。

それも、国内最大の豪華客船『飛鳥Ⅱ』です。

「乗船」とは言っても、昨年12月下旬に静岡の清水港に寄港した同船の「見学ツアー」に運よく抽選で当選したことで叶ったもので、残念ながら本当の船旅ではないのです。しかし、船内の雰囲気はたっぷり味わってきたので、その一部を紹介します。

飛鳥Ⅱの全景です。(船内にあった写真で申し訳ない・・・)

埠頭のターミナルビル待合室からの飛鳥Ⅱと富士山

船内に入って、案内役の女性乗組員の案内ですぐにエレベーターホールに行き、上の階へと移動。豪華です。

先ず、お洒落な衣服のショップが目に飛び込んできました。さすが、センスがいいですね。

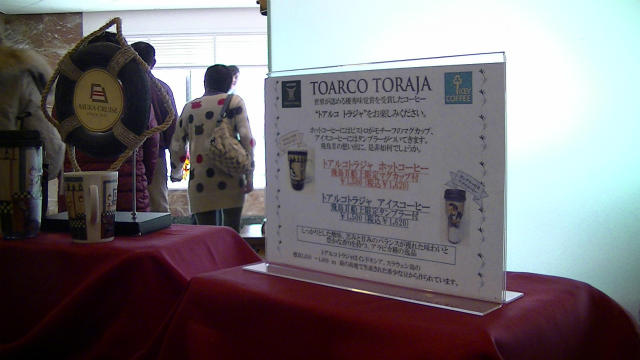

次は、コーヒーショップ

麻雀、将棋、囲碁などが出来る『プレイルーム』

葉巻をゆっくり楽しめる部屋『シガールーム』

イベントホール『GALAXY』 今晩のプログラムは『堺正章ショー』とのことでした。

フィットネスセンター(スポーツジム)

映画館 昼と夜の2回上映のようです。

Cruise Milestone クルーズ マイルストーン と言うプレートが通路の壁に掲げられていました。この船で旅行した日数が

1,000泊以上の人と2,000泊以上した人の名前が彫り込んであるのです。すご~い。

こちらは1,000泊以上の人 28名が名を連ねています。

こちらは2,000泊以上の人 よく読んでみると、「Etsuko Kosaka」 2009年7月 と記入してありますが、「コサカ」さんって一体どんな方なのでしょうか?

ここは最上階の展望ラウンジで、好きなものを飲みながら、外の景色をじっくり眺めることができる最高の場所です。

レストラン『Lido Garden』 朝食やランチをセルフサービスでいただくカジュアルレストラン

展望ラウンジの外側にある屋外の展望デッキ こんな位置からの清水港は初めて。すごいなあ!

最上階の中央にある屋外プール 基本的にはそこの海水を使用しているとのことで、この水は清水港のもので、水質は問題ないとのこと。でも、この12月の寒さの中では誰も利用する人はいませんよ。

船が赤道を通過する時には、みんなで船長をこのプールに投げ込む儀式があるとのこと。

他にも豪華吹き抜けエントランスホールやらダンスホール等々もまだまだ紹介しきれないほどの写真がありますが、今回はこのくらいにしておきます。

そして、説明もかなりのボリュームになるので、詳しい紹介はWikipediaに委ねたいと思います。

ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5II

次回は見学ではなく、本当のツアーに参加してみたいものです。

by 【S.H】

2015.01.04.

謹賀新年

**新年明けまして おめでとうございます**

今年のお正月三が日は素晴らしい天気に恵まれました。

お蔭様で、静岡県富士宮市の我が家から望む富士山は3日とも素晴らしいものでした。

元旦(午前9時頃)

2日(午前10時頃)

3日(午前10時頃)

特に3日は朝から一日中晴天で、雲一つない青空に富士山らしい『富士山』がその気高い風貌を保っていました。

ちょっと寒いのはつらいけど、豪雪地帯で辛い思いをしている人たちのことを考えれば「これでよし!」とせねばならないでしょう。

このブログのウォッチャーの皆さまにとり、よい年になりますよう祈っております。そして、今年も地下調整池SSBB(シンシンブロック)及びこのブログのご声援を、よろしくお願い致します。

【S.H】

2014.12.07.

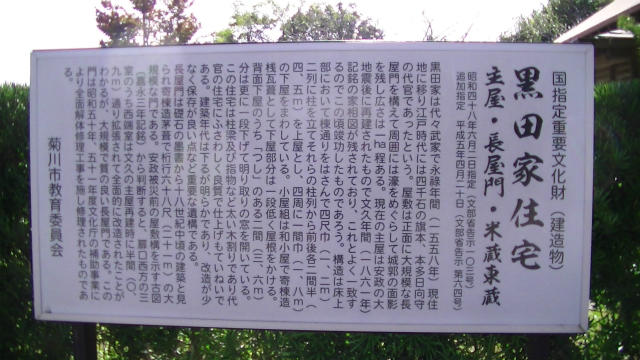

代官屋敷 黒田邸

静岡県内にこんなところがあったのです。

菊川市にある、歴史ある屋敷の代官屋敷黒田邸で、

長屋門と母屋が国の重要文化財に指定されているのです。

入口の全景です。中央に長屋門が見えます。

この案内看板で黒田邸の全体が分かります。

先ずは立派な長屋門です。

そして、母屋。ここは住まいでプライベート空間につき、立ち入り禁止でした。

こちらは、菊川市が運営している『資料館』

訪れた日は生憎定休日で入れませんでした。

ここからは、黒田邸の周囲に造られたお濠(ほり)ですが、

現存する代官屋敷は数あれど、現存するお濠は大変少なく貴重です。

先ずは、東側のお濠から・・・

次は北側です。

北側のお濠に面した通りには菊川市がつけた立派な看板も。

お濠にはこんな生き物も・・・

立派なアオサギです。じ~っとしていますが、置物ではありません。ちゃんと生きている鳥でした。

亀が泳いでいました。

青くてきれいなカワセミのような鳥も飛び立つところをみましたが、生憎、写真はとれませんでした。残念!

次は西側のお濠です。

いかがでしょうか?こんなところに、こんな立派なものがちゃんと保存されていたなんて

とても素晴らしいことだと思います。

生憎、資料館が定休日だったこともあり、もう少し解説が欲しかったことが心残りでした。

そんな私の為、及びこの記事をご覧頂いた方々に、さらにネットで詳しい説明WikipediaとYouTubeがありました。

Wikipediaはこちら

ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AE%B6%E4%BB%A3%E5%AE%98%E5%B1%8B%E6%95%B7

菊川市のH.P(現地の地図が入っています)

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shakaikyouiku/kurodake_2.html

YouTubeはこちら(1分40秒位です)

https://www.youtube.com/watch?v=ApbNr9CjH0w

【 S.H 】

2014.11.06.

東京の『道の駅』

『道の駅』は自動車を利用する人たちによって今や絶大な人気スポットになっています。

去る10月10日の第42回道の駅登録で、新しい道の駅がさらに10カ所追加となり(この内の多くは来年3月オープン)、全国でなんと1,040駅となるとのことです。

平成22年度には917カ所だったものが、この4年間で120カ所以上も増えたわけです。

ウ~ン・・・すごい勢いだ!!!

しかし、東京都には道の駅が1カ所しかありません。言い方を変えれば、1カ所あったんです。(ちなみに、神奈川県には2個所です)

そんな東京都内唯一の道の駅「八王子滝山」に寄ってきました。

八王子郊外の国道16号から入った都道169号(新滝山街道)沿いにある道の駅に入ると・・・

駐車場はけっこう広いです。

郵便ポストがあるのは便利

周辺の観光案内板・・・とても解かり易いものです。

駐車場には憧れのキャンピングカーが何台も停まっています。多分、ここで宿泊でしょう。

さて、建物(お店)にも入ってみましょう。

店内に入ると正面には休憩所のテーブルや子供のためのキッズスペースがあり・・・

いろいろな商品の売り場として、先ず生鮮食品売り場が大きな面積を占めています。

レタス、安いです! アケビとは珍しい!

続いて隣は加工品売り場

さらに、その隣にはお菓子売り場

一番奥にはセルフサービス式のスナックコーナーで軽食がとれます。

他にも紹介したい所として、トイレがきれいだったけど、写真は撮り忘れてしまいました。

そこをお掃除していた人は髪をきりりと結んだ粋なおねえさんで、「さすが東京なんだなあ」という印象でしたよ。

どうでしょうか? まだここに行ったことのない方は行きたくなったでしょうか?

都内唯一の『道の駅』・・・訪問する価値は、大いにあると思います。

【 S.H 】

2014.10.03.

ダイナ橋

『ダイナ』と聞いて、皆さまは一体何を連想するでしょか?

①ウルトラマンダイナ?

②大型バイクのハーレーダビッドソンの人気車種、ダイナ?

③トヨタの小型トラック、ダイナ?

④競馬、第53回日本ダービーの優勝馬、ダイナガリバー?

⑤ディックミネのヒット曲、ダイナ? (これは私がイメージしたもの・・そう、古いです)

などなど、各年代層で「ダイナ」を連想するものがいろいろあります。

さて、今回のネタ、「ダイナ橋」は静岡県富士宮市内房(うつぶさ)の

稲瀬川(富士川の支流)に架かる県道75号線の小さな橋です。

私が数年前に最初に見た時から、こんな片田舎(失礼!)にアメリカっぽい

カタカナの橋名は一体なんなのかな? ずっと気になっていたのですが、

その理由を知る機会があり、今回このブログに紹介出来ることになりました(エヘン!)

とりあえず、橋の写真を見てみましょう。

稲瀬川は支流なので、川幅も広くなく、当然橋の長さも長くはありません。(40m弱)

構造的にも、どうってことない普通の橋です。

強いて言えば橋の親柱(欄干の手前にあるごっつい柱)についている

茶娘のフィギュアが可愛いですが、これもどうして茶娘なんでしょうか?

ふと、立ち止まってみたくなる、とても愛らしい茶娘です。

では、本題の「ダイナ」の由来を発表いたします。!!!ジャジャ~ン!!!

1952年(昭和27年)6月、大型台風2号・・・別名「ダイナ台風」・・・が襲来。

旧・芝川町(現;富士宮市)内房地区はその豪雨の為に川が氾濫して、稲瀬川に

架かる多くの橋が流失したとのこと。新しく橋を架け替えた時に、その台風の

名前を拝借して「ダイナ橋」としたわけです。納得。

橋歴板には「竣工平成6年3月」となっていますが、初代「ダイナ橋」が老朽化したため、

42年後に現在の橋(2代目)に架け替えられたとのことです。

それから、茶娘ですが・・・次の写真はこの橋の袂(たもと)にこんな工場があります。

「農業構造改善事業内房茶筍加工場」と書いてあります。つまり、お茶と筍(たけのこ)を加工する

工場があるわけです。そんなことで、地場産業のお茶に関連付けたイメージキャラクターとしての

「茶娘」だったわけです。

しかし、時代が変わり、その加工場は別会社(Google地図によると「富士サステック」)となり、

今では製茶業はやっていないようです。

こんな歴史があったんですね。当時と現在とではいろいろと変わってしまうことが多いですが、

ちょっとした手がかりから意外な昔を垣間見たような気がした「ダイナ橋」でした。

【S.H】